الأستاذ نصر الدين عفيف:

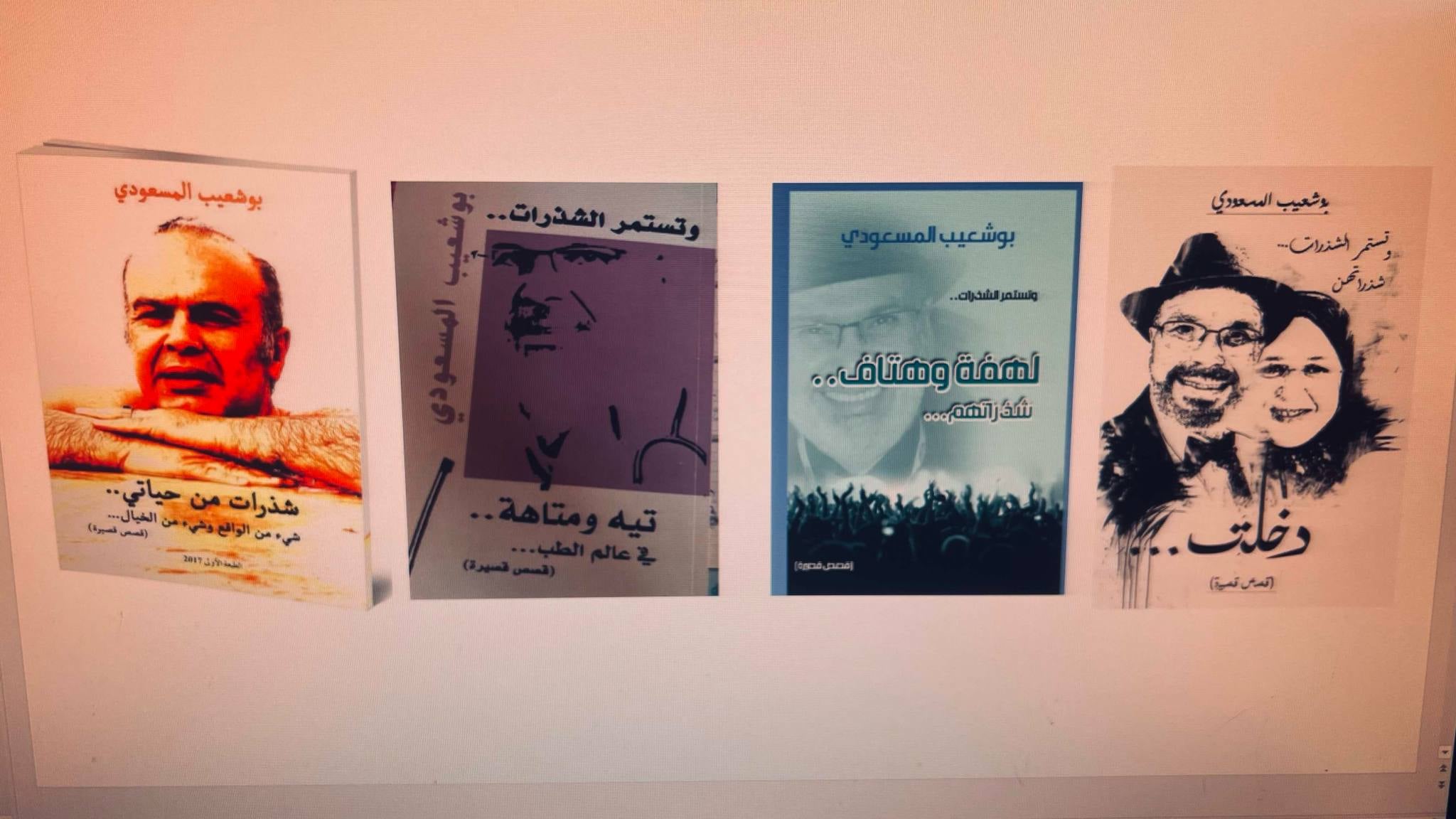

،موازاة مع الكتب العلمية السينمائية: “الوثائقي أصل السينما” و”الثقافة الطبية في السينما” و”السينما والأوبئة”، وكذلك الكتب الجماعية، عمد الدكتور بوشعيب المسعودي الى الكتابة القصصية من خلال اصدار المجموعات القصصية القصيرة: “شذرات من حياتي، شيء من الواقع وشيء من الخيال” و”تيه ومتاهة.. في عالم الطب” و”لهفة وهتاف.. شذراتهم” وختمها بأصدار المجموعة القصصية القصيرة “دخلت.. شذراتهن” مركزة على الجنس الثاني: “الانثى” باللغة العربية والانجليزية وكذلك باللغة العربية والإنجليزية معًا في كتاب واحد.

ولهدا اخترت هده المجموعات مجموعة “شذرات من حياتي” للدكتور بوشعيب المسعودي محاولا الاختصار واحاول ان ابرز بعض النقاط التي حاولت من خلال اهتمامي بالكتابة الدرامية المسرحية وتعاملي مع النص الادبي من وجهة نظر مركزة وموجزة.

المعلومات الأساسية

✓ العنوان: “شذرات من حياتي: شيء من الواقع وشيء من الخيال”. الطبعة الاولى 2017

✓ المؤلف: الدكتور بوشعيب المسعودي.

✓ البيانات النشرية: صدرت عن دار النشر الحلبي ودار غيداء للنشر والتوزيع، في 80 صفحة من الحجم المتوسط.

✓ التصميم الفني: من إنجاز الفنانين المهدي يقين ووليد سامي.

✓ التقديم النقدي: كتبه الدكتور نورالدين محقق، الذي وصف المجموعة بأنها تجمع بين “الحكي البسيط والعميق” في آنٍ واحد.

✓ وقال عنها الدكتور بوشعيب المسعودي، في تقديم خاص:”أتمنى من قصصي القصيرة أن تضيف القليل.. هي المزيج من الواقع الشخصي.. والواقع المحيط.. ومن الخيال الواسع.. بأسلوب من نوع آخر…”

✓

الخصائص الفنية والأدبية

1. البناء السردي:

✓ تضم المجموعة 60 قصة قصيرة، تتنقل بين الواقع والخيال، مع تركيز على اللحظات الإنسانية المؤثرة.

✓ يعتمد الكاتب أسلوب “السهل الممتنع”، باستخدام لغة بسيطة لكنها دقيقة، مما يخلق توازنًا بين المتعة الجمالية والعمق الفكري.

2. التقنيات السردية:

✓ الاسترجاع (Flashback): يُستخدم بكثافة لخلق مفارقات زمنية وتطوير الأحداث.

✓ ضمير الغائب: يسود معظم النصوص، مما يعزز الحياد الظاهري، لكنه يكشف في الوقت ذاته عن وعي الكاتب بتوجيه الأحداث.

✓ الإدهاش في الخاتمة: تتميز العديد من القصص بنهايات مفاجئة، مما يضفي طابعًا مميزًا على الحبكة.

3. الثيمات الرئيسية:

✓ الطفولة والذاكرة: تبرز معاناة الطفولة، خاصة في نصوص مثل “الصفعة الأولى” و”الصفعة الثانية”، التي تعكس قسوة التربية.

✓ السينما كموضوع جمالي: تظهر في نصوص مثل “سحر السينما” و”حكايتي مع السينما”، مما يكشف عن تأثر الكاتب بالسينما كفن سردي.

✓ الطابوهات الاجتماعية: تتناول بعض النصوص قضايا محظورة أو مثيرة للجدل، مثل “العازل” و”إثم الزقوم”، بطريقة نقدية وجريئة.

التقويم النقدي.

الإيجابيات:

✓ تنوع الموضوعات بين الذاتي والاجتماعي، مع مزج بارع بين الواقع والخيال.

✓ اللغة الشاعرية والاقتصاد في السرد، مما يعكس مهارة الكاتب في الإيجاز.

✓ نجاح الكاتب في تحويل اللحظات العابرة إلى نصوص ذات دلالة إنسانية عميقة.

النقاط النقدية المحتملة:

✓ قد يُنتقد التركيز على ضمير الغائب لكونه يحدّ أحيانًا من التعمق في الشخصيات.

✓ بعض النصوص قد تبدو مقتضبة جدًا، مما قد يقلل من تأثيرها العاطفي.

الخاتمة

“شذرات من حياتي” تمثل عملاً سرديًا يجمع بين السيرة الذاتية والتخييل، مع إبراز مقدرة الكاتب على توظيف التقنيات السردية ببراعة. المجموعة تقدم رؤية نقدية للواقع الاجتماعي، مع الاحتفاء بالتفاصيل الصغيرة التي تشكل عالم الإنسان. تُعد هذه المجموعة إضافة نوعية للأدب المغربي المعاصر، خاصة في فن القصة القصيرة.

**_ اما المجموعة قصصية جديدة تحت عنوان “لهفة وهتاف..شذراتهم…” تضم 84 قصة قصيرة. وجاء في تقديم الكاتب والقاص، حسن برطال، لهذه المجموعة القصصية الواقعة في 108 صفحات من القطع الصغير، أن هذا العمل النثري دبج بأسلوب يصور المعيش اليومي من خلال تبنيه لمبدأ الواقعية الذي يجعل البنية الفوقية انعكاسا للبنية التحتية. واعتبر برطال أن الكاتب “ظل محايدا في أغلبية نصوص المجموعة باعتماده على تبئير واختياره لأجوده، بنظرة من كوة عن بعد، وبنفس المسافة بينه وبين جميع شخوصه دون فرض وجوده عليهم تاركا لهم الحرية في التعبير وفق مستواهم الثقافي والاجتماعي، مما ساهم في خلق سيمفونية بإيقاع داخلي وخارجي متموج تصنع لحنا يشد القارئ” .

ويبدو أن المجموعة القصصية “وتستمر الشذرات: تيه ومتاهة.. في عالم الطب” للدكتور بوشعيب المسعودي تُقدّم تجربة أدبية مميزة، تدمج بين العالم الطبي والإبداع السردي، حيث تبرز رؤية الكاتب للطب ليس كمهنة فحسب، بل كعالم إنساني مليء بالقصص والأسئلة الوجودية.

الإطار النظري والمنهجية

-النوع الأدبي: تنتمي المجموعة إلى القصة القصيرة جداً، حيث الجمع بين الإيجاز والكثافة الدلالية.

– الكم والنوع: 62 قصة قصيرة في 93 صفحة تُشير إلى كثافة السرد وقدرة الكاتب على الإيجاز مع عمق المعنى.

– اللغة والأسلوب: تميّز بالانزياح بين الواقع والخيال، مما يخلق فضاءً سردياً غامضاً يتحدى القارئ في تمييز الحقيقة من المتخيل.

– الموضوع: انعكاس لتجارب طبيب يرى الآلام الإنسانية ليس فقط من منظور علاجي، بل كحكايات تستحق التوثيق الأدبي. كما يُلمّح الكتاب إلى أبعاد فلسفية حول “التيه” و”المتاهة” في عالم الطب، ربما كاستعارة للبحث عن المعنى وسط التعقيدات الإنسانية.

من كلمات الكاتب والناقد:

الدكتور بوشعيب المسعودي يرى أن الطب هو “عالمه الأساس”، مما يُظهر كيف يُعيد الأدب صياغة التجربة المهنية إلى فنّ.

الناقد الميلودي الوريدي يسلط الضوء على تقنيات سردية مثل التنافر والحوار والتوازي، مما يُضفي طابعاً نقدياً على البنية القصصية.

لماذا تثير هذه المجموعة الاهتمام؟

الطب والأدب: نادراً ما يُكتب عن الطب بلغة قصصية تلامس الروح قبل الجسد. ويصبح الطبيب هنا سارد للالم عوض معالج له.

التكثيف السردي: تحدي كتابة قصة قصيرة جداً مع الحفاظ على العمق يحتاج مهارة عالية.

النقد والأدب: تقديم الناقد الوريدي يُضفي شرعية نقدية على العمل ربما كاشفاً عن طبقات قرائية متعددة.

تحليل قصة “قدر” للدكتور بوشعيب المسعودي من المجموعة القصصية “وتستمر الشذرات: تيه ومتاهة.. في عالم الطب) قدر

حمل ملف نقطه فرحا.. ناوله لوالده..

شرع في هلوسة كلامية.. اشرح يا بني بتأني..

يجب عليك امضاء الملف أبي..

لقد كنت الأول في الثانوية.. أعطوني ملفا للمنحة بالخارج.. سَأكون مهندساً معماريا.. سكت الجميع..

لماذا لا تدرس الطب؟..

فكر مليا.. الأطفال يختارون.. الأستاذ.. الطبيب.. المهندس.. وكأن الاختيارات اختزلت في هذه الثلاثة..

سيتمرد.. خمن في برامج عدة.. يجب الحصول على المال للرحيل للخارج.. هل يسرق؟.. هل يلعب اليناصيب؟.. هل يقترض؟..

كلها خطط فاشلة.. ربما قدره الطب.. مساعدة الناس.. تخفيف آلامهم.. محاولة علاجهم…

الفكرة الرئيسية:

تتناول القصة صراعًا داخليًا بين رغبة البطل في دراسة الهندسة وإجبار المجتمع (تمثيلًا في الأب) على دراسة الطب مما يعكس هيمنة التصورات الاجتماعية الضيقة حول “المهن الناجحة” الطب والهندسة والمعمار، وتهمش اختيارات الفرد.

العناصر الفنية:

1. الحبكة:

✓ تبدأ بحدث محوري (تسليم ملف المنحة)، ثم تتصاعد بالصراع بين البطل والأب، وتنتهي بخضوع البطل لقدره المفروض.

✓ استخدام التداعي الحر (هلوسة كلامية) يكشف التناقضات الداخلية للبطل.

2. الشخصيات:

✓ البطل: شاب طموح يرغب في الهندسة، لكنه يُقهَر اجتماعيًا.

✓ الأب: يمثل السلطة التقليدية التي تفرض رؤيتها.

✓ الصمت الجماعي: رمز لقبول المجتمع بالإملاءات الجاهزة.

3. الرمزية:

✓ الملف: رمز للقدر المفروض.

✓ “قدره الطب”: إشارة إلى هيمنة المجتمع حتى على المصير الفردي.

4. الأسلوب:

✓ لغة متقطعة تعكس التشتت الداخلي (نقاط حذف، جمل قصيرة).

✓ أسئلة استنكارية (“لماذا لا تدرس الطب؟”) تُظهر إلحاح الأب.

الرسالة:

نقد التقييد الاجتماعي لحرية الاختيار المهني، وإبراز كيف تُختزل النجاحات في إطار محدّد، مما يُفقد الفرد حريته ويُولد الإحباط.

الخاتمة:

القصة تُقدم نهاية مفتوحة تُلمح إلى هزيمة الفرد أمام المنظومة، مع إيحاء بأن “القدر” هنا ليس سماويًا بل اجتماعيًا

قراءة تحليلية موجزة للمجموعة القصصية “دخلت.. شذراتهن” للدكتور بوشعيب المسعودي

1. المقدمة والتعريف بالمجموعة

تتكون المجموعة القصصية “دخلت.. شذراتهن” للدكتور بوشعيب المسعودي من 70 قصة قصيرة في كتاب من الحجم المتوسط وطبعة أنيقة. القصص القصيرة تخص النساء..

تتناول عالم المرأة بوصفها محورًا رئيسيًا للسرد. تتميز المجموعة بقصر النصوص وتركيزها على مشاهد يومية أو لحظات مفصلية، في حياة النساء، مما يعكس تنوعًا في الأدوار الاجتماعية والنفسية التي تؤديها المرأة.

يقول الدكتور بوشعيب المسعودي عنها في مقدمة قصيرة جدا:

إنهن ساحرات وفاتنات..

يقال إنها الأم والأخت والزوجة والابنة و..

لكنها أكثر من ذلك، إنها الحياة فلولاها لما وجد الخلق..

إنها الحلوة الفاتنة.. إنها الزلة الماتعة..

إنها العالمة الرزينة.. إنها الرياضية المثابرة..

إنها الطبيبة.. إنها القائدة.. إنها المهندسة.. إنها الشرطية..

إنها البائعة.. إنها.. إنها أنا.. إنها أنت…

2. العنوان والدلالة

✓ “دخلت.. شذراتهن”: يشير الفعل “دخلت” إلى فعل التوغل في عوالم متعددة، بينما “شذراتهن” توحي بتقطير التجارب النسائية في لمحات سردية سريعة وقوية.

✓ يعكس العنوان التكثيف السردي والرغبة في التقاط اللحظات الهاربة من حيوات النساء.

3. الموضوعات الرئيسية

تتنوع الموضوعات في المجموعة، ولكنها تدور حول:

✓ المرأة بوصفها كائنًا متعدد الأبعاد (كما يذكر الكاتب في المقدمة: الأم، العاشقة، العالمة، الرياضية، إلخ).

✓ التحديات الاجتماعية التي تواجهها المرأة (التقاليد، التمييز، الصراع بين الذات والآخر).

✓ التمرد والخضوع، حيث تظهر بعض الشخصيات مقاومة للأدوار النمطية، بينما تخضع أخرى لها.

✓ الجسد الأنثوي كموضوع للسلطة والتحرر أحيانًا.

✓ العلاقات الإنسانية (الحب، الزواج، الأمومة، الصداقة).

4. الخصائص الفنية

✓ القصة القصيرة جدًا: تتميز النصوص بالإيجاز والانزياحات السردية، مع اعتماد على التكثيف والانزياحات اللغوية.

✓ الحوار الداخلي: تُستكشف أعماق الشخصيات من خلال تيار الوعي أو الأحاديث الذاتية.

✓ الرمزية: بعض القصص تحمل دلالات رمزية (مثل استخدام الطبيعة أو الأشياء لتمثيل حالات أنثوية).

✓ اللغة: تتراوح بين الشعرية أحيانًا والواقعية أحيانًا أخرى، مع ميل إلى التشظي أحيانًا ليعكس تشظي هوية المرأة في المجتمع.

5. مقاربات نقدية محتملة

✓ تحليل صورة المرأة بوصفها ذاتًا فاعلة أو موضوعًا مسلوب الإرادة.

✓ دراسة تمثيل الأدوار الاجتماعية للمرأة في النصوص.

✓ تحليل العلامات والدلالات في القصص (مثل الجسد، الفضاء، الأسماء).

✓ التركيز على التقطيع السردي وتشظي الهوية.

6. الخاتمة والتقييم

“دخلت.. شذراتهن” مجموعة قصصية تقدم بانوراما نسائية غنية، تعتمد على اللمحة السريعة أكثر من التطور الدرامي الطويل. رغم قصر النصوص، إلا أنها تنجح في تقديم رؤية عميقة لتجارب المرأة في سياقات متعددة، مما يجعلها مادة خصبة للدراسات النقدية حول الأدب النسوي والقص الومضي.

تحليل نمادج قصصية من المجموعة

1- القصة القصيرة “توبيخ”:

توبيخ

دخلت تحمل الصينية الفضية..

كؤوس مذهبة.. “براد” فضي.. ناصع البياض.. جلست وسطهم.. بجانب زوجها.. الفقيه العلامة..

تكلموا كثيرا.. جمع كبير حول الصينية.. عائلة من مختلف الأعمار..

جرهم الحديث.. إلى سرقة أحد أبناء الجيران.. لأبيه..

نادى الفقيه على ابنه.. أقعده بجانبه.. ربت على كتفه.. قبل رأس صبيه..

صرح وهو يعانق ابنه.. ليس كل ابن سيء الطبع..

اغرورقت عينا الصبي بالدموع..

لقد سرق بالأمس خمسة دراهم..

من جيب أبيه…

1 العنوان والانزياح الدلالي:

✓ “توبيخ” يوحي باللوم والعقاب، لكن القصة تُقدم توبيخًا غير مباشرًا يعتمد على اللين والعاطفة، مما يُحدث الانزياح بين التوقع والواقع.

✓ التوبيخ هنا ليس قسوةً، بل تربيةً بالحكمة والاحتواء، مما يُظهر فلسفةً تربويةً مختلفة.

2 الإطار المكاني والاجتماعي:

✓ المكان: مشهد منزل راقٍ (الصينية الفضية، الكؤوس المذهبة، البراد الفضي) يُشير إلى بيئة ميسورة أو نخبوية، حيث الفقيه العلامة (رمز السلطة الدينية/الفكرية) حاضر.

✓ الاجتماعي: العائلة الممتدة بوجود أفراد من أعمار مختلفة، مما يُبرز ثقافة الحوار الجماعي والتأثير المجتمعي في التربية.

3 الشخصيات والعلاقات:

✓ الفقيه العلامة (الزوج): يمثل الحكمة والسلطة الأبوية المُهذبة، يستخدم اللين لا القسوة.

✓ الزوجة (دخات): صامتة لكن حضورها مادي (حاملة الصينية)، كأنها خلفية للمشهد الذكوري المسيطر.

✓ الابن: يُكشف عن سرقته لخمسة دراهم من أمه، لكن الفقيه يعامله بالعطف لا التأنيب، مما يُذكّر بأساليب التربية الحديثة.

4الصراع والحبكة:

✓ الصراع الداخلي: الابن يشعر بالذنب، والدموع دليل على توبته دون حاجة إلى عقاب صريح.

✓ الحبكة المُكثفة: القصة تُبنى على مفارقة؛ حيث يُتوقع توبيخ قاسٍ، لكن الحل يكون بالعاطفة (“ليس كل ابن سيئ الطبع”).

5الرمزية والدلالات:

✓ الصينية الفضية والأدوات الفاخرة: قد ترمز إلى المظاهر الاجتماعية الزائفة أو الثراء الذي لا يمنع الأخطاء الأخلاقية.

✓ توبيخ الفقيه: نقدٌ ضمني لأساليب التربية التقليدية القائمة على القسوة، مقابل تقديم نموذج يعتمد على التفهم.

✓ الدموع: إشارة إلى أن التربية بالعاطفة قد تكون أعمق تأثيرًا من العقاب.

6. الأسلوب والسرد:

✓ اللغة: وصفيّة تُركّز على التفاصيل المادية (ناصع البياض، الفضة…) لخلق تناقض مع الفعل “السرقة”.

✓ السرد: مُكثف وغير مباشر، يُقدّم الحدث عبر المشهد لا الشرح، مما يترك للقارئ مساحة للتأويل.

7. الرسالة والقيم:

✓ نقد التربية بالعقاب: القصة تُظهر أن الخطأ يمكن تصحيحه بالحكمة والاحتواء.

✓ دور الأب: ليس كحاكم قاسٍ، بل كمرشد عطوف يُعيد الثقة لابنه.

✓ الذنب والاعتراف: دموع الابن تعكس فطرةً طيبةً تحتاج إلى توجيه لا كبت.

8. السياق الثقافي:

✓ قد تكون القصة تعليقًا على المجتمع المغربي (أو العربي) الذي يتأرجح بين التربية التقليدية والحديثة، حيث تُقدّم الشخصية الدينية (الفقيه) بشكل إنساني بعيدًا عن الصورة النمطية المتشددة.

الخلاصة:

القصة رغم قصرهّا، تنجح في تقديم رؤية عميقة للتربية عبر مشهدٍ يومي بسيط، مع استخدام الرمزية والمفارقة لتعزيز الرسالة. تُظهر أن التوبيخ الفعّال هو الذي يُحرّك المشاعر لا الخوف، وأن الخطأ ليس نهاية المطاف إذا جُوبِه بالتفهّم.

2- القصة القصيرة “الحقيقة” :

الحقيقة

دخلت تحت تصفيق الجميع..

كاتبة مرموقة.. صاحت بأعالي أصواتها..

الكُتَّاب يكتبون الأكاذيب.. لقول الصراحة..

والسياسيون يجيدون الكذب..

لطمس الحقيقة..

خرج الجميع من القاعة…

1. العنوان والمفارقة

✓ “الحقيقة” عنوانٌ يحملُ إيحاءً قويًّا، لكن القصة تُظهر أن قول الحقيقة قد يؤدي إلى رفض الجمهور، مما يُشكّل مفارقةً ساخرة.

✓ الكاتبة المرموقة التي تُدين الكذب تصطدم بواقعٍ لا يتحمّل الصراحة، فالحقيقة هنا ليست مُرَحَّبًا بها، بل مُنبُوذة.

2. الشخصيات والصراع

✓ الكاتبة المرموقة: تمثّل صوتَ المثقف الشجاع الذي يُفضح الزيف، لكنها تُواجه بالهروب الجماعي، مما يُظهر صدامًا بين المثقف والجمهور.

✓ الجمهور: يصفّق في البداية (شكلًا من النفاق الاجتماعي)، لكنه يخرج عندما تُكشَف الحقيقة، مما يُبرز ازدواجية التعامل مع الخطاب النقدي.

3. الإطار المكاني والرمزي

✓ القاعة: فضاءٌ عام يُفترض أنه مكان للحوار والنقاش، لكنه يتحول إلى ساحة لهروب الجمهور من مواجهة الحقيقة.

✓ التصفيق أولًا ثم الخروج: رمزٌ لانتفاء المصداقية في المشهد الثقافي/السياسي، حيث يُقدَّم الإعجاب كـ”شكل” دون التزام بالجوهر.

4. اللغة والأسلوب

✓ الجمل القصيرة الحادّة: (“الكتاب يكتبون الأكاذيب”، “السياسيون يجيدون الكذب”) تُعبّر عن صدمة الكاتبة وغضبها، وكأنها “صيحة” في وجه النظام.

✓ المباشرة: القصة خالية من التلميحات، فالكلام واضحٌ وجريء، مما يعكس فكرة أن “الحقيقةَ بلا تزيين” لا تُقبَل.

5. الرسالة والدلالات

✓ نقد الثقافة الزائفة: الهتاف بالحقيقة يُفضي إلى العزلة، بينما الكذب يُحافظ على الوضع القائم.

✓ سياسة التعتيم: الكاتبة تُشبه السياسيين بالكتّاب في إخفاء الحقائق، لكن الفرق أن السياسة تُكرّس الكذب، بينما الأدب يُفترض أن يكشفه.

✓ الجمهور المُتَلَون: يتصرف كـ”قطيع” يُصفّق دون وعي، ثم يهرب عندما يُكشَف الزيف، مما يُذكّر بسلوك المجتمعات التي ترفض المواجهة.

6. السياق الاجتماعي والسياسي

✓ قد تكون القصة تعليقًا على واقع النخب العربية (أو المغربية تحديدًا)، حيث يُنظر إلى المثقفين كـ”منافقين” أو كأدوات لتجميل الواقع، بينما السياسة تُدار بالكذب المُمنهج.

✓ الإشارة إلى أن الحقيقة تُطرد من الفضاء العام، بينما الكذب يُحتفى به طالما يُحافظ على الاستقرار الوهمي.

7. الخاتمة والتأويل

القصة تُختزل في صورة دراماتيكية واحدة: انتصار الكذب على الحقيقة. الخروج الجماعي من القاعة هو إعلانٌ عن رفض المجتمع (أو النظام) لأي صوتٍ حرّ. الكاتبة المرموقة تُترك وحيدة، كناية عن مصير المثقفين الذين يجرؤون على قول ما لا يُريد الآخرون سماعه.

في سطرين:

“الحقيقة” قصةٌ مُرّة عن عزلة الصراحة في عالمٍ يختار الكذب. الكاتبة تصرخ فتهرب منها الجماهير، لأن الحقيقة — رغم ألمها — لا تحتمل التصفيق

3- القصة القصيرة “درس نمودجي”:

درس نموذجي

دخلت فاطمة الى الحمام..

دخل أحمد الى الحمام..

هذا ما كتبته الأستاذة المتدربة على السبورة..

ردده تلاميذ قسم في مدرسة بالقرية.. بصوت مرتفع.. بحماس..

امام الأستاذة والمفتش.. درس في تصريف الأفعال..

فاطمة وأحمد دخلا..

لم يتركها تكمل جملتها..

نط من اخر صفه.. يصرخ.. رافعا سبابته.. كالسيف البتار.. يلوح به يمينا وشمالا..

لا.. لا.. لا.. لا يصح.. لا يصح يا أستاذة.. أحمد وفاطمة في الحمام…

1. البنية السردية والفنية

✓ الحدث المركزي: صدام بين المنهج التعليمي الجاف ووعي التلميذ الفطري.

✓ التكثيف: استخدام جمل قصيرة ومتكررة لمحاكاة أجواء الفصل الدراسي.

✓ المفارقة: التلاميذ يرددون بحماس جملة غير منطقية (“دخلت فاطمة إلى الحمام…”) بينما المنطق يقول أن دخول الحمام فعل خاص لا يُذكر في الأمثلة التعليمية.

2. المستويات الدلالية

✓ المستوى الظاهري: درس في تصريف الأفعال في مدرسة قرية.

✓ المستوى الرمزي:

“- الحمام” كفضاء خاص يصبح موضوعاً عاماً في الفصل، مما يخلق تناقضاً كوميدياً.

– إصبع التلميذ “كالسيف البتار” رمز للمقاومة الفكرية.

3. الشخصيات ودلالاتها

✓ التلميذ المتمرد:

يمثل الوعي النقدي الخالص

o يرفض الفصل بين التعلم والواقع

حركته (“نط من آخر صف”) توحي بالثورة على النظام

✓ الأستاذة المتدربة:

-تجسد النظام التعليمي التقليدي

-تكرر أمثلة جاهزة دون تفكير-

✓ المفتش:

-يمثل سلطة التقييم الصارمة

-حضوره الصامت يزيد من حدة الموقف

4. اللغة والأسلوب

✓ السرد المباشر: يحاكي أسلوب التقارير المدرسية.

✓ التكرار: يعكس آلية التلقين في التعليم.

✓ الوصف الحركي: (“يلوح بيده يميناً وشمالاً”) يجسد الإلحاح في تصحيح الخطأ.

5. الأبعاد النقدية

✓ نقد المنظومة التعليمية:

✓ انفصال المحتوى عن الواقع

✓ تقديس القواعد على حساب المعنى

✓ قمع الابداع الفردي

✓ نقد اجتماعي:

-الفجوة بين الأجيال

-صراع السلطة والمعرفة

6. السياق الثقافي

تعكس القصة إشكالية التعليم في العالم العربي حيث:

✓ يتم التركيز على الشكل أكثر من المضمون

✓ يُهمل التفكير النقدي

✓ توجد فجوة بين المدرسة والحياة اليومية

7. التقنيات الأدبية

✓ المفارقة: التباين بين جدية الموقف التعليمي وسخافة المثال.

✓ الانزياح: استخدام لغة الفصل الدراسي في سياق نقدي.

✓ التكثيف: تقديم رؤية نقدية كاملة في بضع جمل.

8. القراءات المحتملة

✓ قراءة تربوية: أهمية ربط التعليم بالواقع

✓ قراءة اجتماعية: صراع الأجيال في فهم طرق التعليم

✓ قراءة نفسية: تمرد الطفولة على الأنظمة الجامدة

9 الخاتمة والتأويل

القصة تطرح سؤالاً جوهرياً: هل وظيفة التعليم تكريس الأوهام أم اكتشاف الحقائق؟

في سطرين:

“درس نمودجي” قصة تكشف عبثية التعليم عندما ينفصل عن الحياة. تلميذٌ واحد يكفي ليهز عرش النظام بكلمة “لا يصح!”، مذكراً أن المدرسة يجب أن تعلم التفكير لا الترديد.

إرسال تعليق